Historique 2025

Maurice Félix Thiollier dit Félix Thiollier, né le 28 juin 1842 à Saint-Étienne et mort le 12 mai 1914 dans la même commune, est un érudit stéphanois, historien et archéologue, artiste photographe, collectionneur et éditeur.

Biographie

Son père Claude Auguste Thiollier fut rubanier dans l’affaire de son beau-père après son mariage avec Emma Colard en 1826. Félix est le cinquième et dernier enfant de cette union. Il n’a que 12 ans à la mort de son père.

Après sa scolarité au collège Saint-Michel de Saint-Étienne, institution jésuite, puis chez les dominicains d’Oullins (Rhône), il renonce à l’école de Mines de Saint-Étienne, et fonde sa propre affaire de rubans. Il épouse en 1870 Cécile Testenoire-Lafayette et aura quatre enfants :

Noël en 1872, notaire et historien, participe aux publications de son père ;

Maurice (1873-1960), médecin, chevalier de la Légion d'honneur, croix de guerre. Bienfaiteur très impliqué dans l'aide humanitaire en tant que médecin et de Président de la Croix-Rouge, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale. Son nom est donné à une rue de Saint-Étienne quelques années après son décès.

Emma en 1875, peintre et sculpteur ;

Philippe en 1877, industriel rubanier.

C’est probablement en Angleterre où il séjourne (pendant les événements politiques de 1870) qu’il découvre l’intérêt de la photographie comme nouvelle technique de reproduction d’images. Félix Thiollier fait fructifier son affaire et la laisse en gérance à son associé dès 1873 pour vivre de ses rentes, sans ostentation, et s’adonner à sa passion pour l’art et la photographie.

Érudit, historien et archéologue par procuration

Sa vie d’artiste commence lorsqu’il se lance dans plusieurs défis, à l’exemple des missions héliographiques des années 1850 dressant l’inventaire photographique des richesses artistiques de la France, il a l’ambition d’explorer son département de la Loire. Il œuvre pour faire connaître et sauvegarder le patrimoine architectural local. Membre actif de la commission des beaux-arts à la ville de Saint-Étienne et de toutes les sociétés savantes de la région, il accumulera médailles et distinctions honorifiques. Il accumule les travaux, chantiers, publications, documents, connaissances, ouvrages en cours, déplacements... Sous la houlette de son beau-père Claude-Philippe Testenoire-Lafayette, notaire honoraire à Saint-Étienne (Loire), il intègre la Société savante de La Diana sise à Montbrison (Loire) et publie plusieurs ouvrages sous son égide.

Il est décoré de la Légion d'honneur en 1895.

Il fait l'acquisition de la Commanderie de Verrières dont la chapelle est classée en 1911, et habite une maison jouxtant celle-ci, sur la commune de Saint-Germain-Laval dans laquelle il reçoit ses amis comme : Charles Joseph Beauverie (1839-1923), Léon-Pierre Ducaruge (1843-1911), Auguste Ravier (1814-1895), Émile Noirot (1853-1924).

l ne considère pas la photographie comme l’égale de la peinture, ce qui traduit son admiration pour les peintres qu’il estime comme de véritables artistes.

En plein débat sur l’art desservi par la « mécanique » photographique et l’art noble qu’est la peinture Félix Thiollier vit intimement ce choc des cultures qui déclenche la polémique, Il restera un peu frustré de ne pas avoir été un grand artiste. Il compensera en multipliant les plaques et les clichés, qui restent à ce jour au nombre de 27 000 encore conservés par ses descendants.

Sa production se situe entre 1870 et 1914. Il bénéficie donc de l’expérience de ses aînés, puisqu’il n’appartient pas à la première génération des photographes français comme Le Gray, Le Secq, Marville ou Nègre.

Proche d’Antoine Lumière, il correspondra avec lui et ses fils de 1887 à 1913, ils échangeront de nombreux conseils techniques. À partir de 1903, Louis Lumière met au point la technique de l’autochrome par la fécule de pomme de terre.

Dès 1907, il pratique de manière expérimentale l’autochrome avant sa commercialisation.

Félix Thiollier réalise la totalité de ses tirages lui-même, ce qui confère une qualité parfois inégale à sa production.

Pour ses publications, il fait d’importantes retouches par des moyens très personnels (retouches à la plume voire à la gouache) en allant parfois jusqu’à effacer l’épreuve positive à l’acide après l’avoir entièrement redessinée à la plume.

Dans sa production, on peut distinguer plusieurs thèmes de prédilection :

Les monuments du Forez,

Les rues stéphanoises, les mines et les mineurs.

Des portraits

Son univers familial: chasse à Précivet, Verrières, fermes et travaux agricoles.

Les paysages : arbres étangs...

Les voyages : France, Italie, Belgique...

Les paysages urbains et industriels ou miniers après 1900

Paris

La libération du département de la Loire s’inscrit dans le contexte plus large de la libération de la France à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais elle présente des spécificités locales marquées par l’action de la Résistance et les combats menés contre l’occupant allemand. Voici une synthèse des événements liés à la libération de la Loire, centrée sur l’année 1944, car la majorité du département fut libérée avant 1945, avec quelques précisions sur le contexte jusqu’en mai 1945.

Contexte général

Le département de la Loire, situé dans la zone libre jusqu’en novembre 1942, passe sous occupation allemande après la dissolution de l’Armée d’Armistice. La Résistance s’organise progressivement, notamment sous l’impulsion de figures comme le capitaine Jean Marey, chef de l’Armée Secrète (AS) dans le département. La Résistance ligérienne est marquée par des sabotages dans les entreprises industrielles, des actions contre le Service du Travail Obligatoire (STO) et des combats menés par les maquis, notamment à Estivareilles.

Chronologie de la libération en 1944

La libération de la Loire s’accélère en août 1944, dans la foulée des débarquements alliés en Normandie (6 juin 1944) et en Provence (15 août 1944). Voici les étapes clés :

1. **Été 1944 : Actions de la Résistance** - Les Groupes Mobiles d’Opération (GMO) organisés par Jean Marey mènent des actions de guérilla contre les forces allemandes. Les maquis, comme celui du Wodli dans le massif du Meygal, harcèlent les colonnes allemandes.

- À Estivareilles, des combats significatifs ont lieu en août 1944, où les maquisards affrontent une colonne allemande comprenant des soldats, des Tatars et des miliciens, contribuant à la libération du département.

- Le 19 août 1944, les Allemands évacuent Saint-Étienne, laissant un vide de pouvoir pendant plusieurs jours.

2. **Libération de Saint-Étienne (fin août 1944)**

- Le 20 août, un groupe de Francs-Tireurs et Partisans (FTP) venu d’Ardèche entre dans Saint-Étienne, désarme les Groupes Mobiles de Réserve (GMR) et protège la sortie d’un journal de la Libération.

- Le 22 août, le groupement Strasbourg (composé de trois GMO) arrive à Saint-Étienne, suivi le 25 août par un défilé triomphal des hommes de Marey, accompagnés de prisonniers allemands.

- Le 1er septembre 1944, des éléments de l’armée de Jean de Lattre de Tassigny, notamment le 1er escadron du 2e Régiment de Spahis Algériens de Reconnaissance (RSAR), traversent Saint-Étienne, marquant l’arrivée officielle des forces alliées.

3. **Fin août et début septembre, les GMO de Marey participent à des accrochages dans l’ouest lyonnais (Montagny, Sept-Chemins, Pont-rompu, Taluyers) pour soutenir la libération de la région Rhône-Loire-Ardèche. Ces combats impliquent des groupes comme Cassino, Bir Hakeim, 18 Juin et Liberté.

**Mémoire et épuration** : Après la libération, la Loire voit la mise en place d’actions d’épuration pour juger les collaborateurs. Le Mémorial de la Résistance et de la Déportation de la Loire, créé par des survivants des camps, incarne le serment de préserver la mémoire de cette période.

**Bilan** : La Résistance dans la Loire a joué un rôle clé, malgré la répression (arrestations, déportations, exécutions). Environ 1 400 Ligériens furent victimes de la déportation, et le département a souffert des bombardements et des combats.

Spécificités locales

- **Rôle de Jean Marey** : Figure centrale, Marey organise la Résistance ligérienne avec une efficacité remarquable, structurant les GMO pour des actions coordonnées.

- **Estivareilles** : Le musée de la Résistance à Estivareilles, créé en 1984, témoigne de l’importance de ce lieu dans les combats de la Libération.

- **Industrie et Résistance** : Le bassin industriel de la Loire, mobilisé pour l’effort de guerre allemand, est un foyer de sabotages par les résistants.

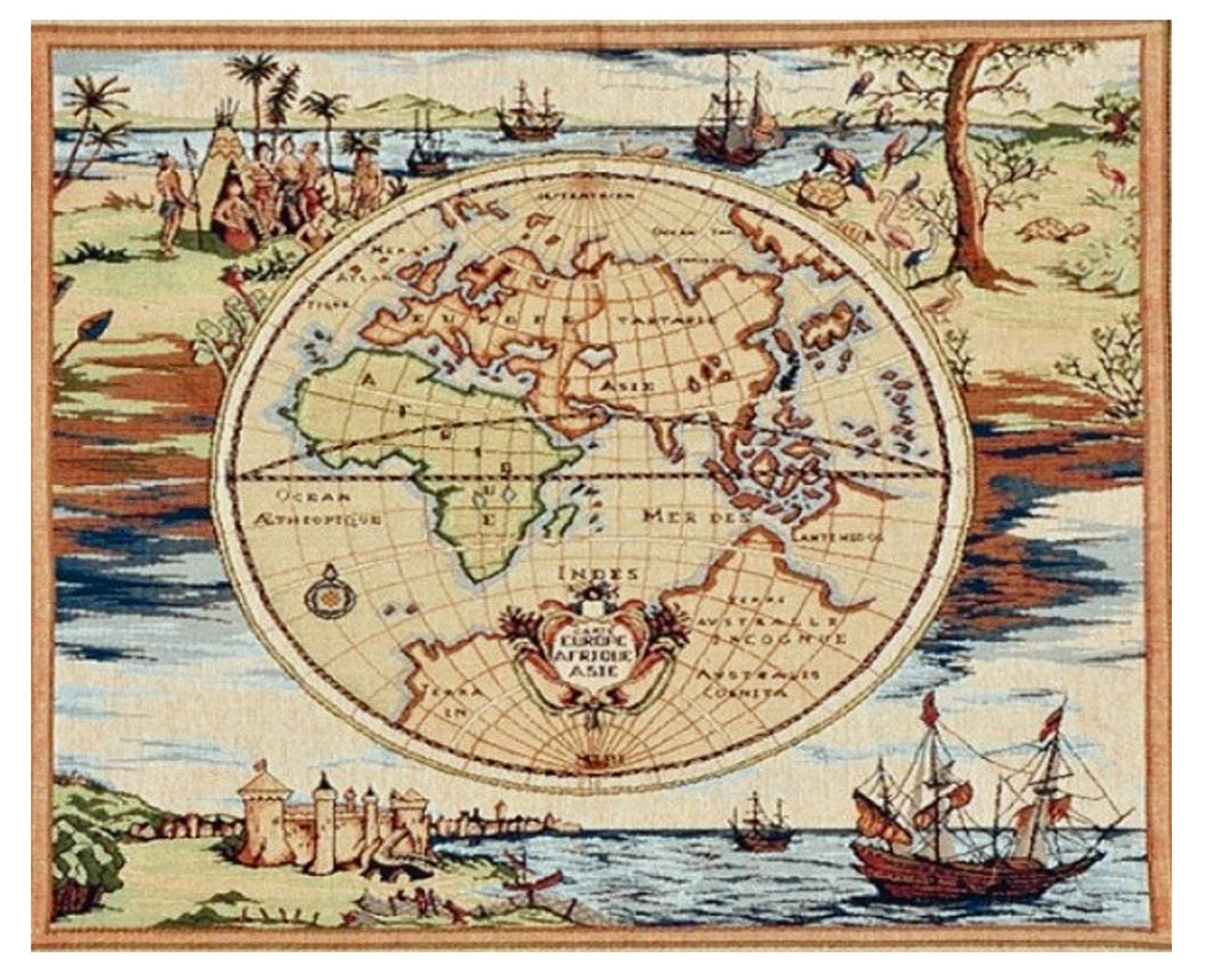

L'épopée insolite des colporteurs des Bois Noirs, dans la Loire (42), est une histoire fascinante qui illustre l'ingéniosité et l'esprit d'aventure des habitants de cette région de moyenne montagne, située au nord-ouest du département, à la croisée du Forez, de l'Auvergne et du Bourbonnais. Ces colporteurs, actifs principalement entre le début du XIXe siècle et le milieu du XXe siècle, ont transformé une nécessité économique en une aventure commerciale d'envergure internationale.

Originaires de la Montagne thiernoise et des Bois Noirs, une zone rurale pauvre où l'agriculture et l'exploitation forestière ne suffisaient pas à subvenir aux besoins des familles, ces marchands ambulants ont commencé par vendre les produits locaux, notamment la quincaillerie thiernoise (couteaux, outils, etc.). Poussés par la surnatalité et le manque de ressources, ils ont rapidement élargi leur horizon. Leur périple ne s'est pas limité à la France : ils ont sillonné l'Europe, traversé la Méditerranée, atteint le Moyen-Orient, les Amériques et même les Antilles, adaptant leurs marchandises aux besoins et aux goûts des populations locales.

Ce qui rend cette épopée "insolite" est la diversité des produits qu'ils proposaient et leur capacité d'adaptation. Outre la quincaillerie, ils ont commercialisé des textiles lyonnais (comme des couvertures ou de la mousseline de Tarare), des vêtements espagnols, et même des armes en Sicile, en Grèce, en Turquie ou au Mexique, profitant des contextes locaux comme les troubles politiques ou les demandes spécifiques. Leur talent pour le commerce leur a permis de prospérer là où d'autres auraient échoué.

Contrairement à d'autres colporteurs qui s'établissaient durablement à l'étranger, ceux des Bois Noirs restaient profondément attachés à leur terroir. Les profits accumulés servaient souvent à acheter des terres ou à améliorer leurs maisons familiales, reflétant un désir de retour aux racines une fois la fortune faite. Quelques exceptions notables concernent ceux qui, enrichis, se sont lancés dans le négoce international ou sont devenus "bazardiers" en Champagne, mais ces cas restent rares.

Cette histoire est notamment documentée par des auteurs comme Jean-François Faye et Sylvie Vissà, dans leur ouvrage *Ils rêvaient le monde : trajectoires de colporteurs*. À travers une trentaine de récits, ils retracent des destins variés, des succès éclatants aux échecs tragiques, offrant un tableau vivant de cette aventure humaine. Leur travail s'appuie sur des archives, des témoignages oraux et des recherches historiques approfondies, révélant une facette méconnue du patrimoine de la Loire.

Aujourd'hui, cette épopée continue d'inspirer : elle est évoquée lors de conférences, comme celles organisées par l'association des Amis des Bois Noirs, et célébrée dans des événements locaux, tels que la Foire des Colporteurs de Chabreloche. Elle témoigne d'une époque où l'audace et la débrouillardise ont permis à des gens modestes de "rêver le monde" tout en restant ancrés dans leur terre natale.